「チャグる」って何?【メタルコア】

メタルコア、デスコア、ハードコア等の曲を作るに当たって重要なフレーズに「チャグ」というものがあります。これについて解説したいと思います。

実際のところ、細かく解説するほど複雑な話ではないかもしれませんが、聞き慣れないと何を指しているのかも分からないですからね。

※なお当サイトは一応 DTM ブログなので、DTM での作曲を主眼とした話をしています。

メタルコアの定番フレーズ「ブレイクダウン」

メタルコア、デスコア、ハードコアなどのジャンルでは、曲中に挿入するブレイクダウンといわれるフレーズが重要になってきます。

これは、重さとグルーヴでモッシュを引き起こす、いわゆる「落とす」系のパートです。

テンポやノリを叩き落とすことでモッシュを誘発するという発想はもともとハードコア由来と思われ、メタルコア以前のヘヴィメタルではあまり見られなかった概念だと思います(探せば近いものはありますが)

メタルコア以降の所謂コア系音楽では、モッシュパートに留まらずジャンル感の演出的な意味でもブレイクダウンはよく用いられる手法となっています。

ブレイクダウンの主成分「チャグ」

そんなブレイクダウンのパートを構成する主なフレーズが「チャグ」と呼ばれるスタイルになります。

「チャグる」「チャグってる」みたいに活用系?で使われることが多いでしょうか。

まずは下記の動画をご覧ください。

参考動画

恐らくですが、チャグるという言葉が界隈に浸透するキッカケになったのが下記の作品ではないかと思われます。(私の肌感なので諸説あるとは思いますが)

Capture The Crown – You Call That A Knife? This Is A Knife!

※削除と再アップが繰り返されており公式が不明…。

サビ以外の曲全編に渡ってチャグる感じのフレーズを用いているのがわかるかと思います。

このスタイルはポストハードコアに分類されることが多くなりましたが、チャグリとサビだけで曲が作れることが証明されて?ポストハードコア、メタルコア界隈で似たようなスタイルが一時期大量発生したのを覚えています。

個人的にはこの頃の For The Fallen Dreams が結構好き。

BMTH の Shadow Moses のメインリフは典型的なチャグですね。

チャグは具体的に何をしているのか

このようなチャグというフレーズは具体的にどうやって作られているのか、という点をご紹介します。

ギター

ギターは、ブリッジミュートで6弦0フレットをズクズク刻んでいます。

適宜アクセントとして音階を付けたり違うフレーズを混ぜたりもしますが、基本はゼロを刻むことが多いと思います。

音作りはハイゲインアンプにオーバードライブとノイズゲートを挟んでガッツリ歪ませる感じです。

ベース

ベースは(ブリッジミュートはしませんが)基本ユニゾンです。

音作りはスティングレイや Darkglass のプリアンプなどでジャリジャリな音にすることが多いです。

Darkglassプリはプラグインもあります。

ドラム

そしてドラムがポイントになります。

基本は、バスドラムをギターの刻みに合わせて踏みます。

これは実際に演奏すると難しく、やってくれるドラマーになかなか出会えない問題がありますが、DTMでの作曲なら打ち込みでギターフレーズに合わせてノートを置いていけばOK。

また、グルーヴは半分のテンポに聴かせるように、スネアを3拍目に持ってきます。(私は便宜上ハーフビートと読んでいます)

金物はチャイナシンバルやクラッシュシンバルなど派手なものでガシガシ刻むと良いです。

ここまでを理解した上で、上記の Capture The Crown の曲をもう一度聴くと「なるほど」となるのではないでしょうか。

これが、チャグの正体です。

チャグを作曲する上で気にしたいこと

チャグりのフレーズを格好良く決めるためにはちょっと工夫したほうが良いことがありますのでいくつか紹介します。

ノイズゲート

上記参考動画を見ても分かる通り、チャグのフレーズは休符をうまく入れることで格好良くなります。

休符のフレーズで音をしっかり切り、タイトなノリを作ることが重要になってきますが、そのためにギター・ベース(特にギター)にはノイズゲートの使用が必須とも言えるでしょう。

実際に演奏するなら、このようなノイズゲートのエフェクターは是非購入を。

打ち込みの場合でも、ソフトアンプシミュレーターや他のプラグインエフェクトを駆使してタイトなノイズゲートを作るべきです。

BIAS FX ならゲートエフェクターも搭載されています。

ドラムの音作り

チャグリのドラムについては、バスドラムを高速に連打して、止めて、というのが連続することになります。

このようなフレーズで音粒をしっかり聴かせるためには、ヌケが良くタイトなバスドラムの音作りを求められます。

そして、それに負けないくらい、ヌケが良くヘヴィなスネアの音が求められます。

実際のこの手の音楽のプロダクションでは、録音物にドラムリプレイサーを通して、予め作り込んでおいた強烈な音にバスやスネアを差し替える事が多いようです。

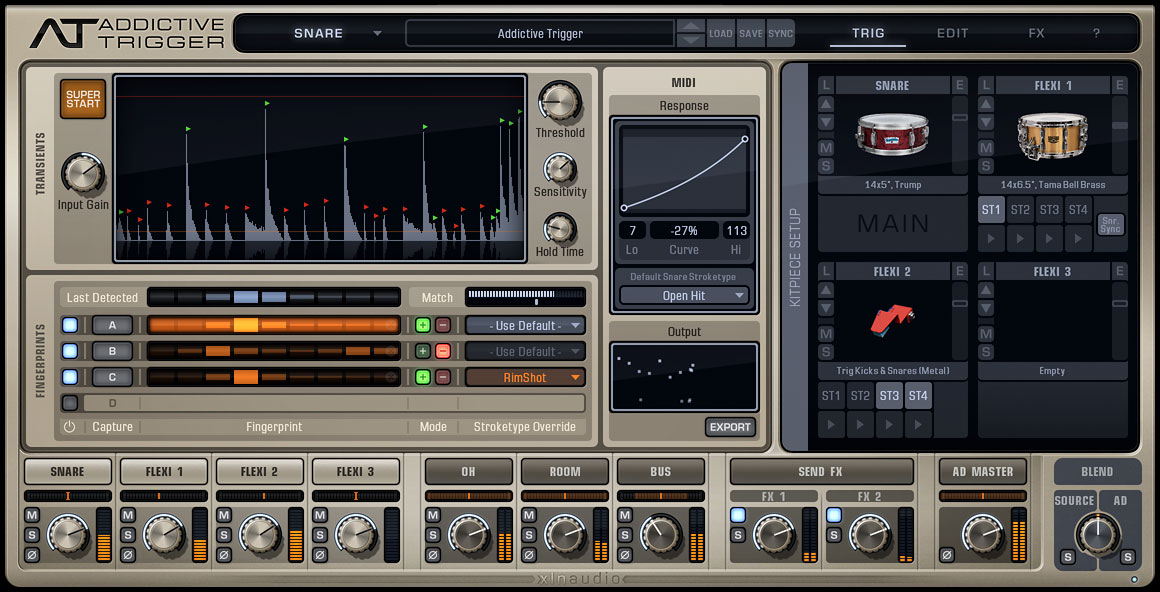

ドラムリプレイサーソフトは、XLN Audio の Addictive Trigger などが有名です。私も一応所持しています。

差し替え用の音源は、Chango Studio の WEB サイト等で我々も購入することが出来ます。

打ち込みの場合は、メタル用のドラム音源を使うことで、このようなドラムサウンドが手軽に手に入ります。

EZX Metal Machine などがその筆頭。

ただし古典的なエクストリームメタルの音作りとは少し違うので、ミドルを強調したヌケ感に調整した方が良いです。他のメタル系ドラムキットも同様。

まとめ

正直、時の流れとともにこういったメタルコア系の専門用語って語られることが少なくなってきたような気がします。

しかし、こういう類の音楽が存在している限り、作曲手法として消えて無くなるということはまずあり得ないでしょうし、古くなった概念などとは決して言えないでしょう。

興味のある方は、今からでも是非言葉を覚えておくと良いと思います。